Bis zur Wiederaufnahme der Vereinstätigkeit nach elf Jahren des Verbots vergingen noch mehrere Jahre. Ein erster Schritt waren die Bemühungen um eine Rückgabe (Restitution) des 1934 beschlagnahmten Besitzes auf Grundlage des Rückgabegesetzes vom 6. Februar 1947. Die Verfahren wurden zentral in Wien über den Sozialdemokratischen Restitutionsfonds abgewickelt, in dessen Auftrag sich Anfang 1948 der Innsbrucker Rechtsanwalt Dr. Karl Kunst an die Gemeinde Häring wandte.

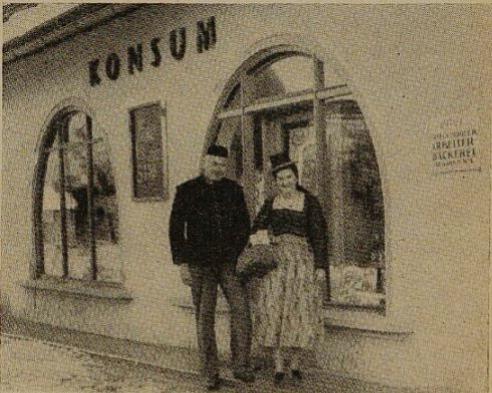

Sein Vorschlag eines Rückgabevergleichs wurde dem Gemeinderat von Bürgermeister Adolf Netsch (oben im Bild) vorgelegt, das entsprechende Dokument am 2. Juni 1949 von Kunst und Netsch unterzeichnet und der Restitutionsfonds als neuer (vorläufiger) Eigentümer ins Grundbuch eingetragen. Da das Arbeiterheim 1934 ohne Entschädigung des Vereins enteignet worden war, bestand keine Verpflichtung zu einer Gegenleistung an die Gemeinde. Am 12. Oktober 1951 schließlich konnte die Restitution mittels eines Rückgabeübereinkommens zwischen dem Restitutionsfonds und dem Verein „Arbeiterheim“ endgültig abgeschlossen werden. Damit ging die gesamte Liegenschaft (Wohnhaus, Hofraum, Holzhütte sowie Gemüse- und Schankgarten) wieder in den Besitz des Vereins über. Adolf Netsch war es auch, unter dessen Leitung am 12. Februar 1950 die konstituierende Sitzung für die Neugründung des Vereins „Arbeiterheim“ stattgefunden hatte. § 2 der einstimmig beschlossenen neuen Statuten lautete nun: „Der Verein bezweckt die Erhaltung u. Verwaltung des Arbeiterheims in Häring – Dorf Nr. 17, sowie dessen Benützung zu geselligen Zusammenkünften, welche zur Bildung u. Erziehung der Arbeiter u. Angestellten dienen soll.“ Auch nach 1945 ist die Zugehörigkeit zur sozialistischen Partei keine Voraussetzung für eine Mitgliedschaft: Sie steht laut Satzung jedem Staatsbürger „ohne Unterschied des Geschlechts und Standes“ offen, vorausgesetzt er hat das 21. Lebensjahr vollendet und seinen ständigen Wohnsitz in Häring. Mit Bescheid vom 6. März 1950 erteilte die Sicherheitsdirektion für Tirol die Genehmigung („Bildungs-Nichtuntersagung“) unter den für alle Vereine gültigen Auflagen. Eine zusätzliche Bewilligung für das öffentliche Tragen von Vereinsabzeichen war gegebenenfalls zu beantragen. Der Vereinsvorstand war laut Satzung auf der jährlichen Generalversammlung zu wählen. Im provisorischen Vorstand des Gründungsjahrs übernahmen Adolf Netsch (Obmann), Otto Schnalzger (Obmannstellvertreter), Adi Emberger (Schriftführer) und Anton Astl (Kassier) die wichtigsten Funktionen; als Beirätefungierten Johann Oberhofer und Johann Exenberger. Auch in den folgenden Jahren gehörten dem Vorstand ausschließlich Männer an, in der Regel Bergleute bzw. ehemalige Bergleute. Frauen scheinen erstmals als Mitglieder eines 1974 aufgrund veränderter gesetzlicher Vorgaben eingerichteten Schiedsgerichts auf: Neben Ludwig Gründhammer und Alois Zehentner wurden Barbara Trenkwalder, Tilly Hechenberger und Josefine Thies in das Gremium gewählt.

Häring blieb auch nach 1945 eine sozialistische Gemeinde und die 1934 aufgelösten Vereine fanden die nötige Unterstützung für einen Neubeginn: 1946 waren es die Kinderfreunde, 1947 der Arbeitersportverein und 1949 die Sozialistische Jugend. Auch die Ortsgruppe der Naturfreunde, nun Teil der Bezirksorganisation der Naturfreunde in Wörgl, nahm ihre Vereinstätigkeit wieder auf, der Verein der Arbeiterradfahrer, gegründet 1910 und damit einer der ältesten Arbeitervereine im Ort, konnte 1950 sein 40jähriges Gründungsfest feiern. Mit der offiziellen Rückgabe des Arbeiterheims 1951 stand nach mehr als 15 Jahren wieder ein gemeinsamer Treffpunkt und Versammlungsort zur Verfügung.

Schon 1946 konnte nach 13 Jahren des Verbots der 1. Mai wieder gefeiert werden, 1947 beteiligten sich die Häringer an einem großen Maiaufmarsch aller Ortsgruppen des Bezirks in Wörgl. Es war, soweit feststellbar, der einzige jährliche Festtag aus dem ehemals umfangreichen proletarischen Festkalender, der weiterhin regelmäßig begangen wurde. Neu im Arbeitermilieu hingegen waren Muttertagsfeiern, in der Zwischenkriegszeit von der Sozialdemokratie abgelehnt, weil der Einsatz für sozialpolitische Maßnahmen zugunsten aller Frauen im Vordergrund stand. Zu Ende gegangen war nach 1945 jedenfalls die Zeit der zahlreichen weltanschaulichen Vorträge und Schulungen, die bis zur erzwungenen Auflösung des Vereins 1934 großen Zuspruch und Interesse erfahren hatten.

Am 28. Februar 1957 erschien die letzte Ausgabe der sozialistischen Volkszeitung, die laufend über Veranstaltungen in den Tiroler Arbeiterheimen berichtet hatte. Die Vereinsgeschichte der folgenden Jahre ist nicht zuletzt aus diesem Grund nur lückenhaft mit Hilfe der Erinnerungen einzelner älterer Mitglieder rekonstruierbar. Das gilt auch für die Hintergründe der Entscheidung zum Verkauf des Arbeiterheims im Jahr 1961 – eine Entscheidung, die dem damaligen Vereinsvorstand mit Sicherheit nicht leichtgefallen ist und für die wohl wirtschaftliche Gründe den Ausschlag gaben.